実用的かつおしゃれな部屋づくりを日々研究している平成1桁女子建築士のWindyです。

本日は私が初めてDIYで作ったレコード用チェスト(棚)について紹介したいと思います!

「家具をDIYする」って初心者にはなかなかハードルが高いですよね。

だけど、ゼロから自分で家具を手作りをするのは、たくさんのメリットがあるんです。

- 家具を置くスペースや入れるモノにサイズを合わせられる

- 形や色、金具などのパーツを自分好みにカスタマイズできる

- 自分で作るので完成までのプロセスが楽しめる

- できた作品に愛着がわく

- 社会人が時間をかけて打ち込める趣味になる

この記事では、1つのチェストDIYの事例として、家具の設計図や材料、実際にかかった費用や時間について紹介します。

家具のDIYに興味がある人や、これから家具をDIYする予定の人に参考にしていただけますと幸いです!

- DIYに挑戦するので作り方や流れが知りたい

- 参考になる家具の設計図を探している

- DIYにかかるお金や時間を知りたい

STEP1.作る前に家具の用途や目的をはっきりさせよう

家具を自作するにあたって、まずは「どうして家具を必要としているのか」「どんな用途で使用したいのか」という家具作りの目的を明確にしましょう!

目的が決まれば、大きさや形状、強度といった家具に必要な性能が見えてくるよね

参考に、私が今回チェストを作ろうと思った理由を紹介します。

- リビングでレコードを聞くために、レコードプレーヤーとスピーカーが置ける場所がほしい

- レコードをすっぽりきれいに収納できる棚がほしい

- リビングに通勤用バッグや小物類の定位置がほしい

- 棚の下はロボット掃除機の収容場所にしたい

わが家には趣味のレコードがありまして。

レコードがある家庭というのはちょっと珍しいですよね~

レコードって普通の書類や本と比べて横幅が大きいんですよね。

一般的に販売されている既製品の本棚では、奥行きが足りず、レコードがはみ出してしまうんです。

できればホコリをかぶらないように扉を閉めて、収納できるようにしたい。

加えて、大きさはリビングにちょうどいいサイズ感がいいとか、通勤用バッグも置けるようにしたいわ、とか様々な希望がございまして…。

そうなると既製品ではまず売っていないので、自分で作ってしまうしかない!という結論に至りました。

そんなニーズに合う家具なんかそうそう売ってへんわなー

STEP2.はじめてDIYする人は情報収集をしよう

目的が定まったら、どんな家具を作るか検討するために、DIYについての情報収集をしましょう。

特に家具作りが初めての人は、何からどうやったらいいのかさっぱりわからないですよね。

DIYについては書籍もたくさんありますし、インターネットで検索すればたくさんの情報を入手することができます。

私もけっこう時間をかけてネット検索しましたし、本も2冊購入しました。

参考に私が購入した本を紹介させていただきます。

この本は本屋さんで見つけて、内容が見やすくびびっときたので購入しました。

DIY中も何度も見返して非常に心強いサポートになりました。

STEP3.DIY設計図をつくって木材サイズやカット寸法を計算

①棚の大きさや形を具体化する

家具作りの目的が決まって、DIYについてのある程度の知識も入手したら、どんな棚にするか具体的に検討していきます。

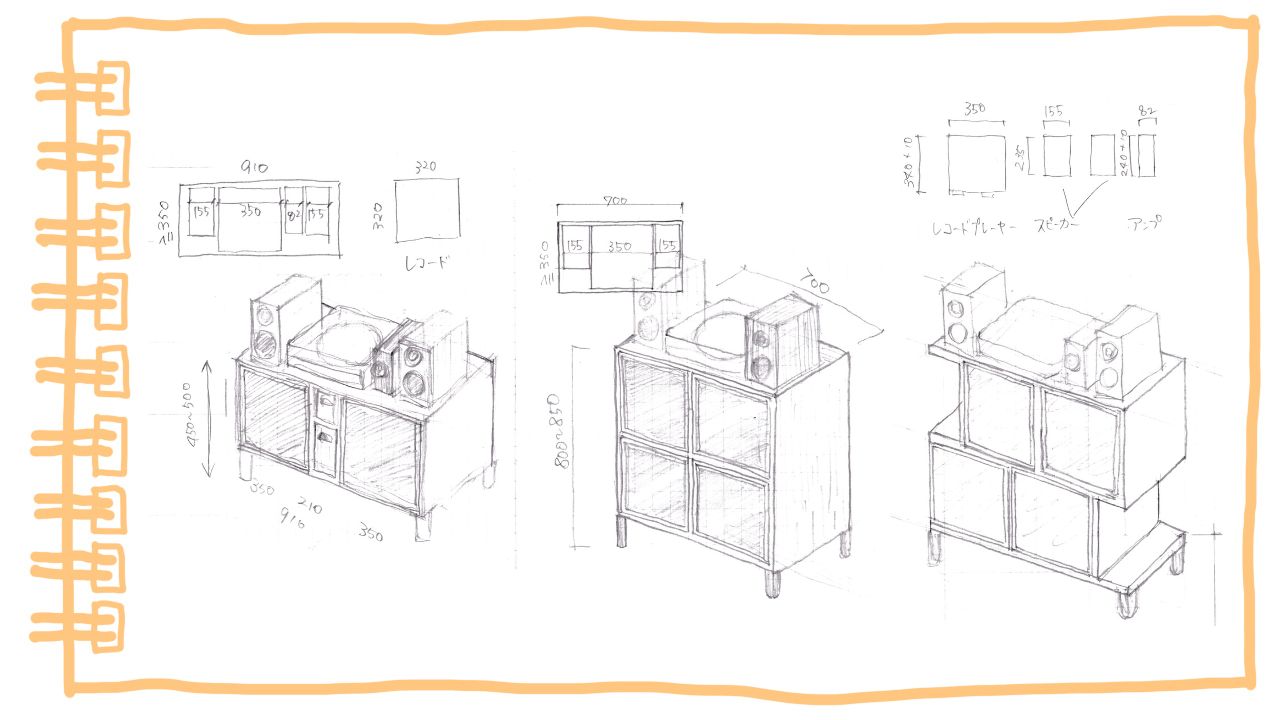

案をスケッチしてみて、イメージを膨らませて、調整して…を繰り返していきます。

方眼紙のノートにいくつかスケッチを描いて検討したよ

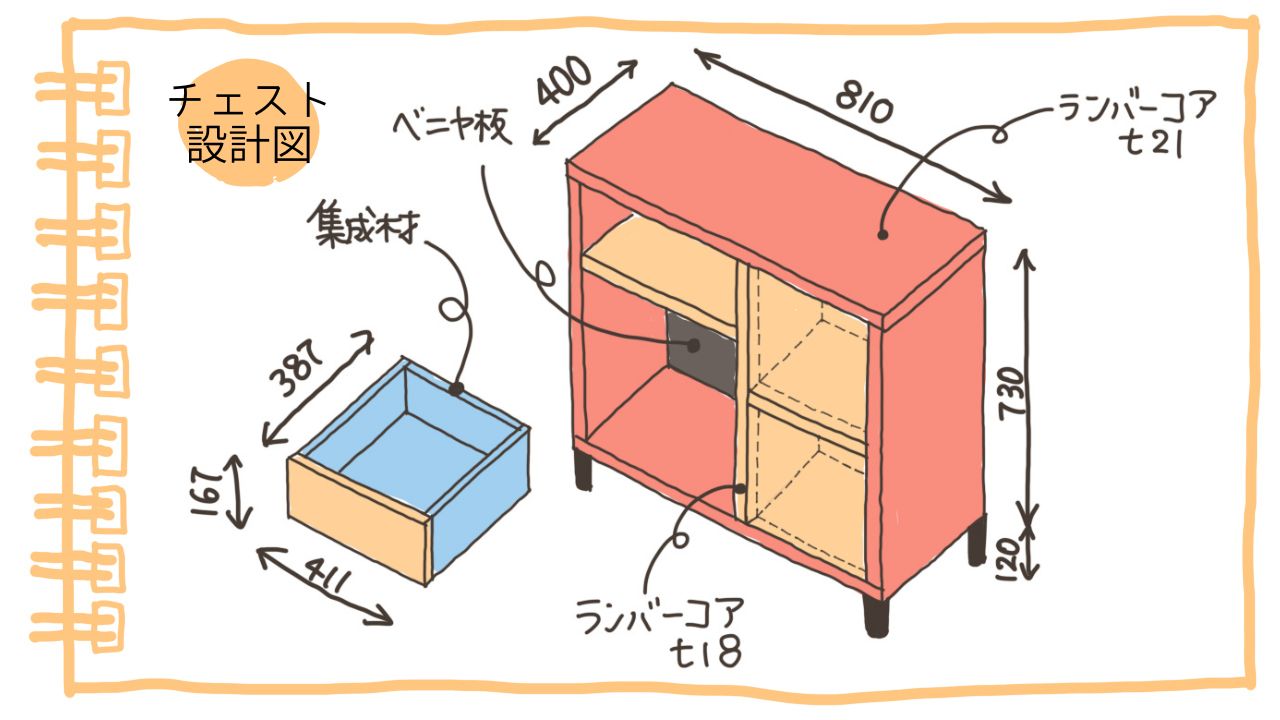

検討をした結果、最終的に決定した家具の形はこちら。

右半分には、扉をつけてレコードや書類を収納できるスペースを設けます。

左半分の下側は扉無しのオープンな場所にして、通勤用のバッグを置けるスペースに。

その上部は引出しをつけて、雑多な小物たちを放り込めるように。ダイニングの上に散らばっているモノたちを収容する作戦です。

脚をつけることで棚を浮かせて、棚の下はロボット掃除機の待機場所にします。

ええ感じやん~

DIYだから自分の希望をじゃんじゃん盛り込めるのがいいよね!

②使用する木材の種類や厚みを決める

全体の形状や大きさが決まったら、家具に使用する木材の種類や厚み、細かな寸法を決定していきます。

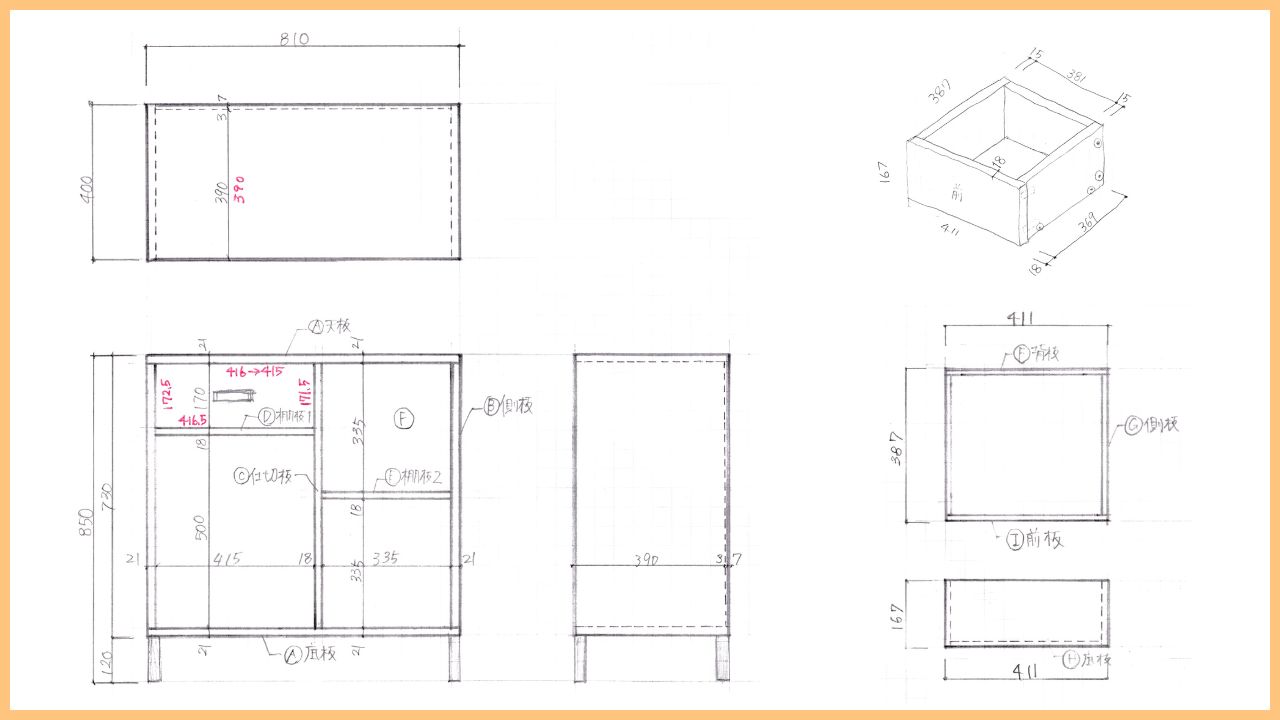

今回のチェストについて、細かい寸法が書いた設計図がこちらになります。

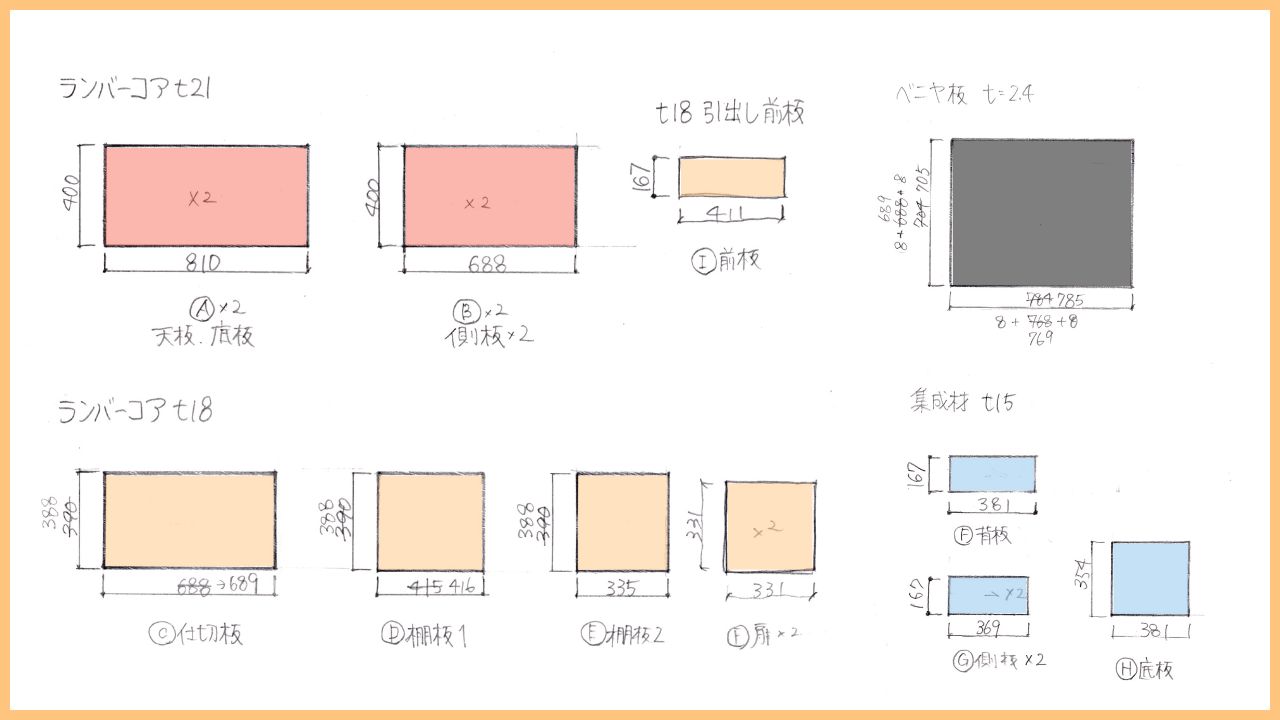

このチェストでは、本体の木材にランバーコアを使用しています。

本体外周の4面(上下左右の板)は厚み21mmのランバーコアとしていますが、知人が余った材料をご厚意で譲って下さったため、それを使っています。

知人いわく、無垢のスギ板等を買うよりも、ランバーコアの方が安く手に入るとのことでした

チェスト内部の仕切り壁や中の棚板は、21mmほどの厚みは必要ないだろうと判断し、厚み18mmにしています。

扉もチェスト本体と同材にするため、厚み18mmのランバーコアにしています。

背板には厚み2.4mmのベニヤ板を、引出しには厚み15mmのスギの集成材を使用しています。

木材のカット寸法をかいた図はこちらになります。

STEP4.いよいよDIYチェストを作っていこう!各工程の写真や所要時間も掲載

それでは、今回作ったチェストの作り方を写真付きで紹介してまいります!

それぞれの工程でかかった所要時間も表示していますので参考にして下さい。

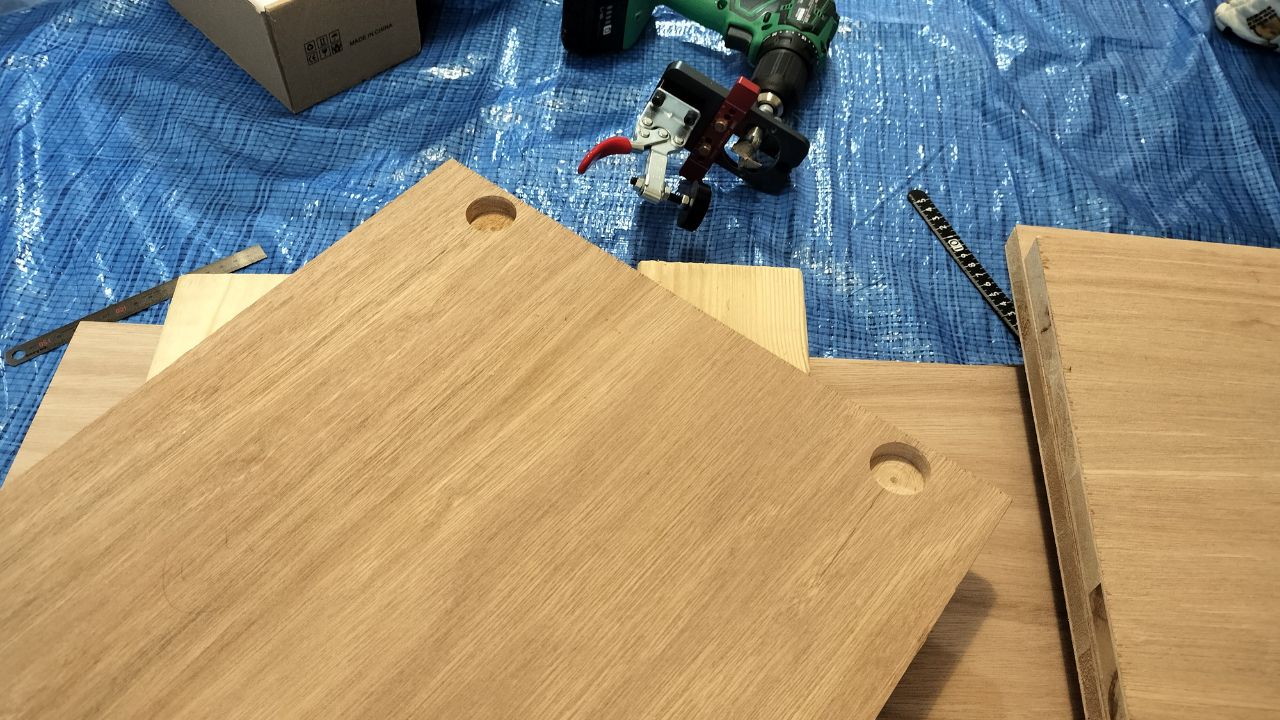

①木の板を購入して切る(8h)

まずチェスト本体の製作から取り掛かります。

チェスト本体で使うランバーコアとベニヤ板をホームセンターで購入し、必要なサイズにカットします。

ホームセンターで購入した木材については、自分ではカットせず、ホームセンターのカットサービスを利用してカットしてもらいました。

私が利用した時は1カット50円で、そこまで高額でなく、シンプルな価格設定だったよ

機械でカットするので、サイズを伝えればほとんど誤差なく、しかもまっすぐにカットしてもらえるので、とても楽ちんでした。

大きな機械で一直線に切ってもらえるので断然おすすめです!

苦労したのが、ホームセンターで購入していない材料。

今回、厚み21mmのランバーコアは知人から譲ってもらいました。

本当はホームセンターのカットサービスを利用したかったのですが、店舗で購入していない持ち込み材料のカットは受け付けてもらえないんですよね…。

そうなんや!

そうなんですよ…

なので、持ち込みの材料については、自分自身で丸ノコを使ってカットしました。

自分で丸ノコでカットするのが、ほんと大変で…。

丸ノコを使うことも難しいのですが、そもそも丸ノコを持っていないので、借りてくるところから苦労しました。

- ビバホームの工具レンタルサービスで丸ノコをレンタル

- 自宅マンションではカットできるスペースがないので、実家(渋滞で片道1.5時間)のガレージを借りて場所を使わせてもらう

- 後日、追加で別の部材をカットしなければならなくなる

- 別日にカインズのDIYスペースと丸ノコを借りてカット

という感じで、木材を何枚か切るだけなのに非常にてんやわんやしました。

大変やったなあ…

そしてやっぱり初心者がやると、まっすぐは切れないというね。

どうしても3~5mmくらいは、ずれとったね

まあそれも味わいということで…

初心者の方が丸ノコを使うのはハードルが高いと思います。

持ち込み材料は避け、ホームセンターでカットしてもらうのが断然オススメですね。

②トリマーで背板をはめるための溝を掘る(8.5h)

次の工程は、トリマーという電動工具を使って溝を掘る作業です。

今回のチェストは、背板をベニヤ板にしたためこの作業が出てきました。

チェスト本体の側板と底板に溝を掘って、ベニヤ板をスライドして差し込む、という作り方にしたんですよね。

なんでわざわざこんな面倒なつくりにしたん?

背板の厚みが薄くできるから、チェスト全体の重量を軽くできるかな~って思ったんだよね。

(あと単純にトリマーを使ってみたかった)

(さよか)

背板をこのように差し込む方法にしなければ、このトリマー溝掘り作業は必要ないです。

溝掘り作業はカインズのDIYスペースを借りて行いました。

トリマーはDIYスペースで貸し出しをされていたものを使いました。

この溝を掘る作業が、予想より結構大変で。笑

側板2枚と底板、計3枚の板に1cmの深さの溝を掘るのですが、一気に掘れるものじゃないので少しずつ。

1cmの深さを掘るために、同じ場所を4回に分けて削っていきました。

こつこつと、非常に気の長くなる作業でした。

作業終わらんからめっちゃ何回もカインズ行ったで

ほんとうにお世話になりました

そして、トリマーをやってみてびっくりしたのが、先端のビットがけっこうすぐに折れるということ。

使っているうちに焦げたように黒くなっていくのですが、

早い場合だと、数十cmの長さしかまだ削っていないのに、ビットがぼきっと折れてしまうことがありました。

結局、溝をすべて掘り終えるのに4本のトリマービットを購入しました。

これは予想外の支出でしたね~

ビットは消耗品だから、貸し出しはなくて購入する必要があったよ

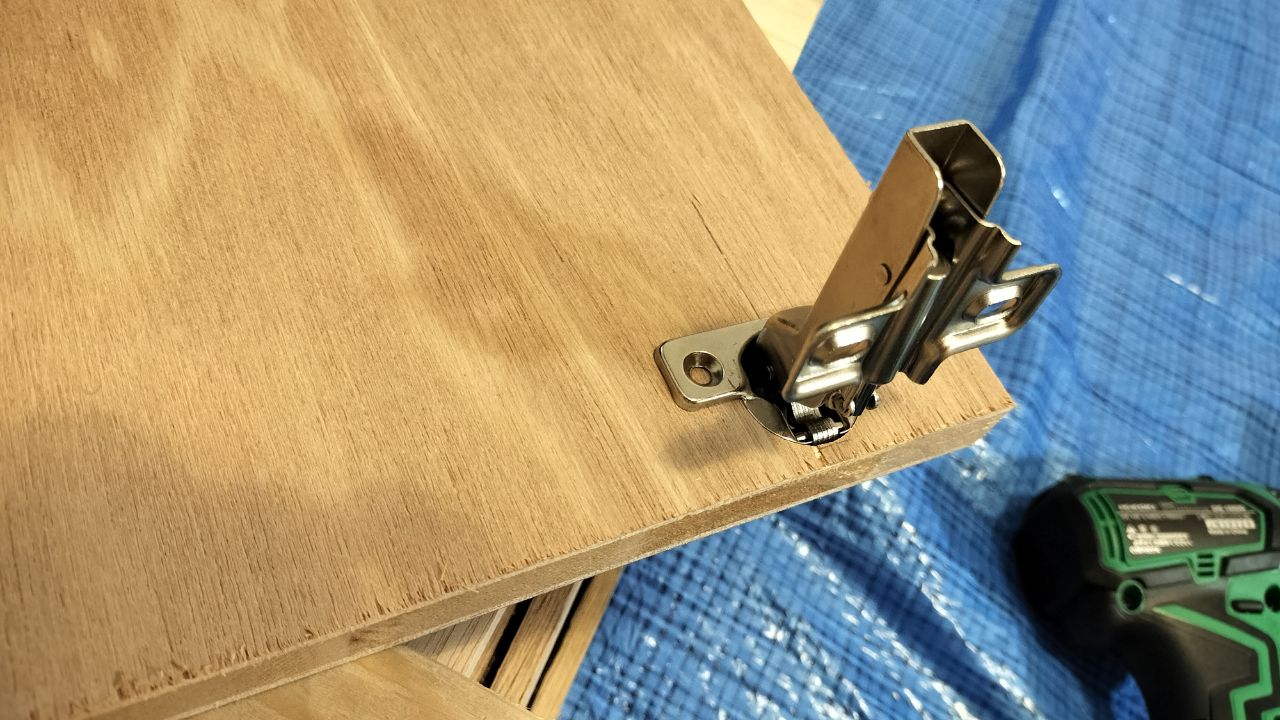

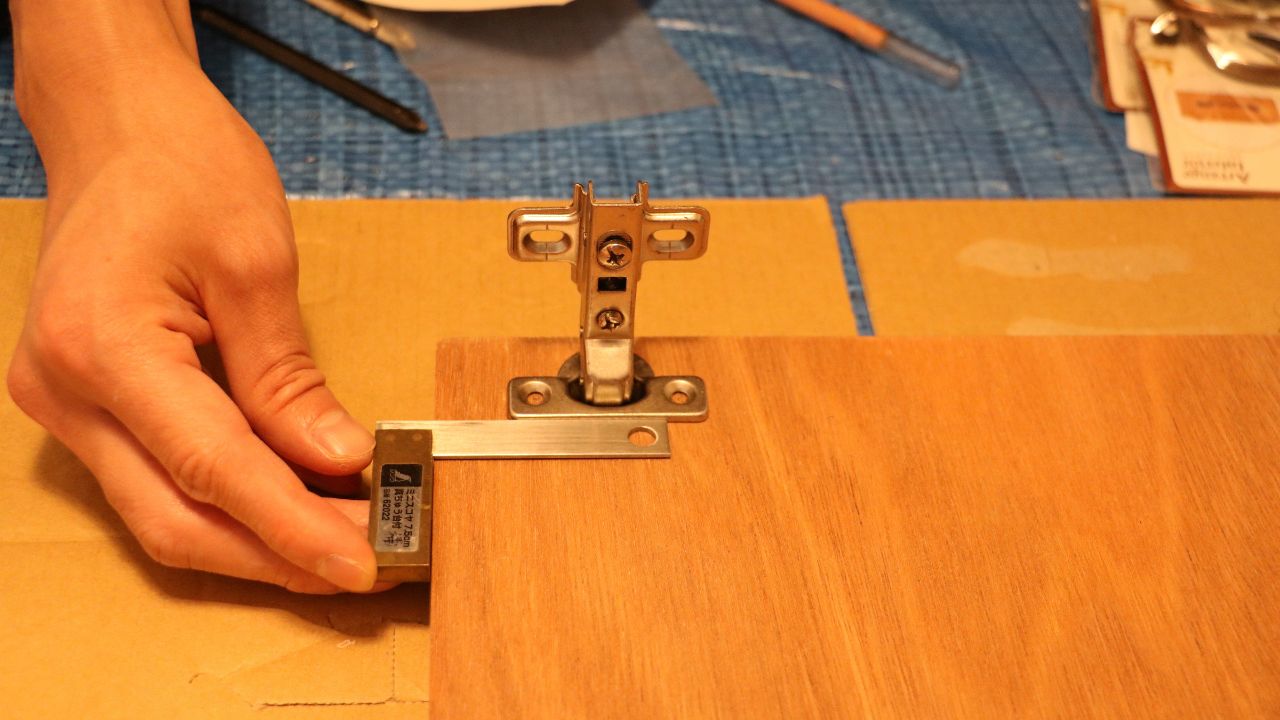

③扉のスライド丁番の掘り込み穴空け(2h)

木材のカットができたら、先に扉の加工を行いました。

扉のスライド丁番をセットするための掘り込み穴を空けていきます。

穴あけですが、専用のジグ(道具)をこれまた知人に貸していただくことができました。

位置決めが簡単にできて、本当に楽にきれいに穴をあけることができました。

道具を貸してもらってほんまにありがたいわ~

使用した商品は現在購入できないようだったので、代わりに同様の機能がある商品を掲載しておきます。こちらは35mm用になっています

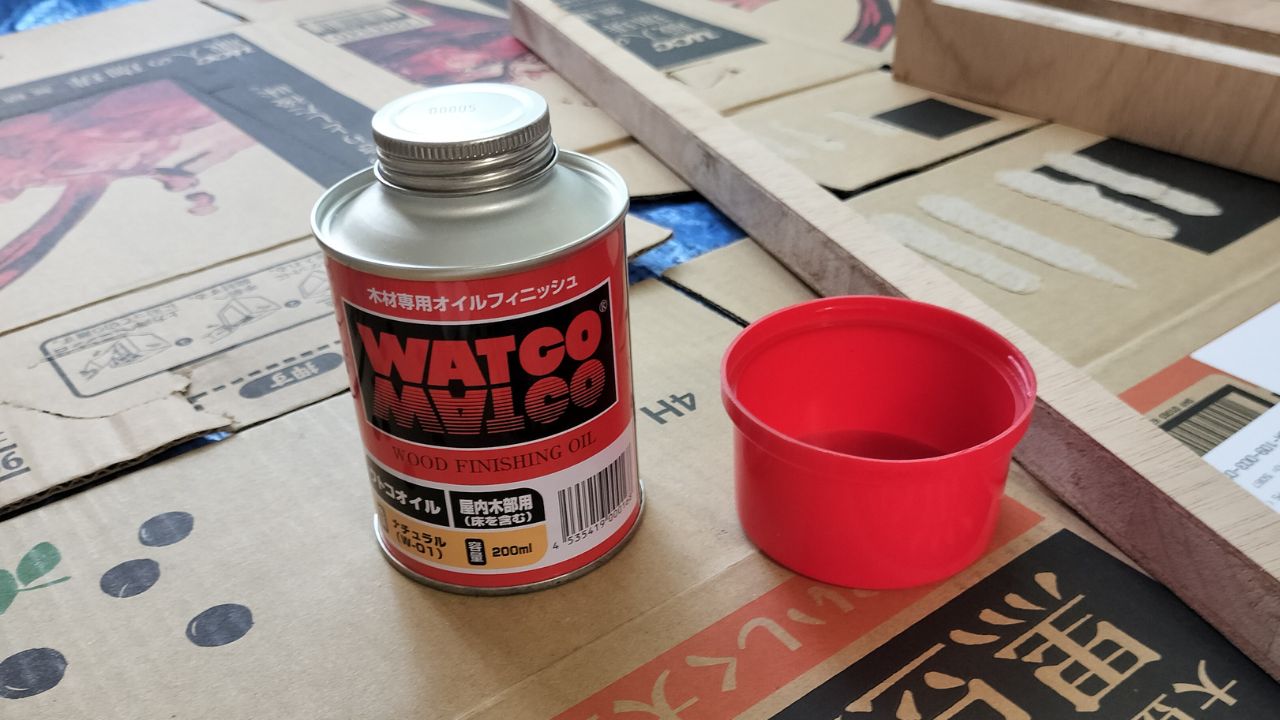

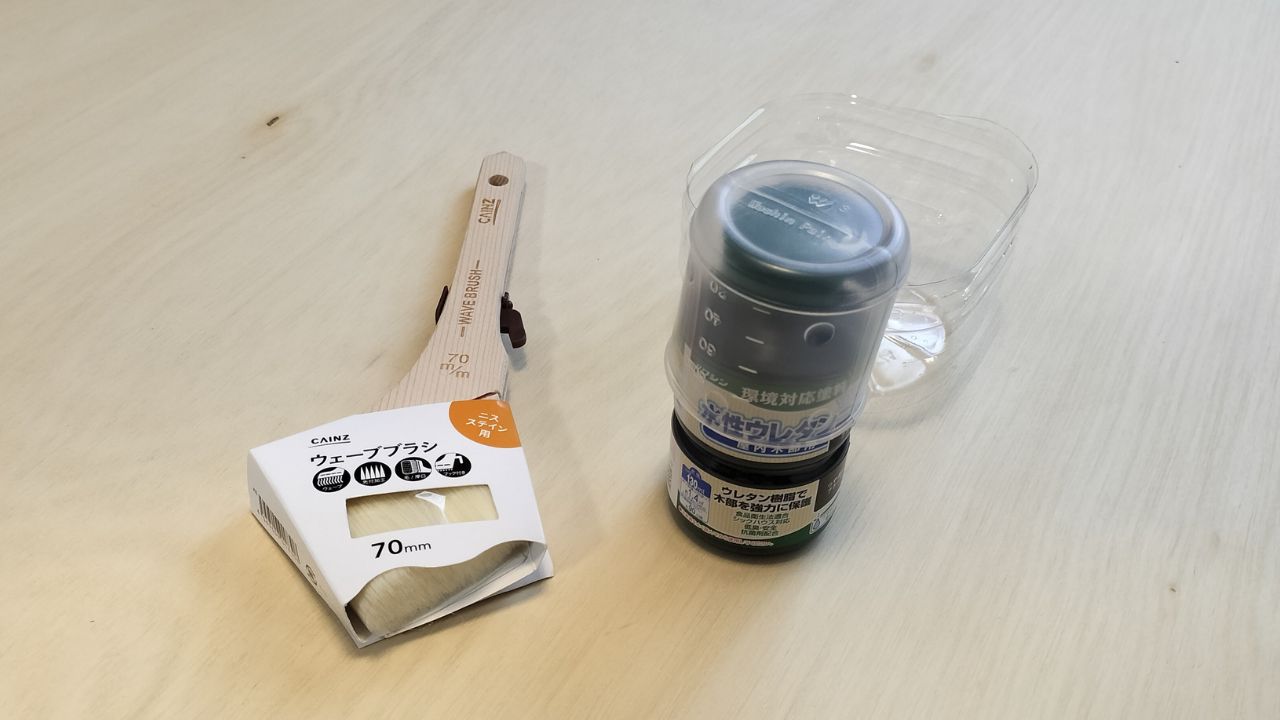

④やすりがけ、オイル塗り、ニス塗り(6h(乾燥時間除く))

次の作業は、紙やすりがけとオイル・ニス塗りです。

チェスト本体を組み立てる前に、あらかじめチェストの内側になる面を塗装しておくことにしました。

ランバーコアはワトコオイル塗り。色の付いていないクリアの製品を採用しました。

紙やすりがけ→オイル1度塗り→仕上げの紙やすりがけという工程です。

チェストの内側の面なので1度塗りで済ませたのですが、オイルは複数回塗った方がきれいになります。

内側とはいえ、少なくとも2度塗りくらいした方がよかったかな~

背板のベニヤ板はニスのブラック色・マット仕上げで塗装しました。

背板は本体とはあえて色を変えてみたよ

塗装は塗って乾燥する時間が必要なので、あらかじめ時間を考慮したうえでDIYの予定を組みましょう。

⑤チェスト本体の組み立て(2.5h)

次の作業はいよいよ本体の組み立てです。

一番楽しいところやで

組み立ては、各部位ごとに、

下穴開け

↓

接着剤塗り

↓

くっつけて1時間くらい乾燥

↓

ビス打ち

の順で行いました。

1ヵ所ずつ順番に、丁寧に作業したので、大きくずれることなくかなり正確に組み立てることができました。

背板も溝にばっちり入れることができて、無事に組み立てることができました。

⑥やすりがけ、オイル塗り(9.5h)

本体の組み立てを進めつつ、仕上げのやすりがけとオイル塗りをしていきます。

使ったのはワトコオイルのクリア(無色)です。

表面のオイルは3度塗りをしました。

紙やすりがけ 240番

↓

オイル塗り①回目

↓

耐水ペーパーがけ 400番

↓

オイル塗り②回目

↓

耐水ペーパーがけ 600番

↓

オイル塗り③回目

↓

仕上げの耐水ペーパーがけ 800番、1000番

耐水ペーパーは800番、1000番まで購入したのですが、そこまで細かいものを使う必要はなかったかなという感じでした。

600番くらいで十分すべすべになったで

2度塗り、3度塗りとオイルを塗り重ねていくにつれて、表面がバサバサしていたのがつるつるになっていきました。

ワトコオイルは1度塗りではなく、複数回重ね塗りをすることをおすすめします。

時間がかかるため根気がいりますが、仕上がりが全然違います。

すべすべで気持ちいい手触りになるで

⑦引出しの材料カット、塗装(5h)

チェスト本体のオイル塗りと平行して、引出しの製作を進めました。

チェスト本体が組み立てられているので、引き出しを入れる部分のサイズを実測した上で、引出しの大きさを最終決定しました。

引出しは、前板のみランバーコアとし、本体と同じオイル塗装としました。

その他の部材は15mmのスギ集成材で作り、背板と同じブラックのニスで塗装しました。

⑧引出しの組み立て(3.5h)

塗装まで完了したら、引き出しを組み立てていきます。

引き出しは、基本的にはビス止めですが、前板のみダボ接合としました。

集成材が結構硬くて、ビスを打つと割れてしまうという事故も…。汗

接着剤で割れた部分を貼り合わせてごまかしました

前板をダボで接合させる工程は、簡単にはダボをはめこむことができず、なんども部材を叩いて押し込む必要がありました。

思い切り叩いてはめ込む必要があるので、けっこう大きい音が何度も出る作業だったよ…

作業場所や時間帯に気をつけてな

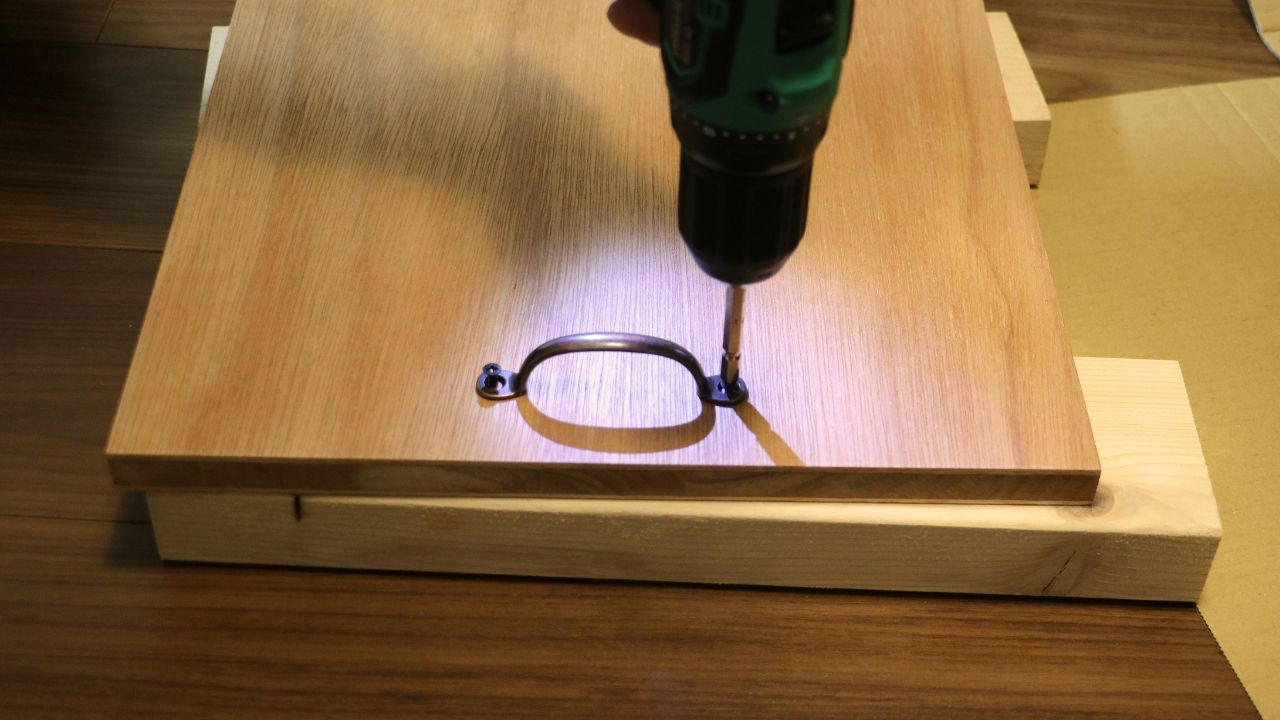

⑨脚、扉、取っ手の取り付け(4h)

いよいよ最後の工程です。

まず、チェスト本体に脚を取り付けます。

チェストの下にロボット掃除機を収納したかったので、今回は10cmちょっとの高さの脚を購入して取り付けることにしました。

高さを微調整できる脚になので、微妙な不陸調整もすることができるよ

それから、扉と取っ手を取り付けます。

取っ手は100円ショップのセリアで購入しました。

扉を取り付けた後、いざ扉を閉めてみたら、丁番が強力で扉が内側に引っ込んでしまいました…。

そのためマグネットキャッチを追加購入し、戸先に取り付けました。

これで完成!

この記事ではダイジェストでまとめていますが、実際けっこうな時間がかかりました。

やっと完成したよ…

長い道のりやったで…

チェスト1台をDIYするのに実際どのくらい時間がかかるの?

ここまで、DIYでチェストを作る流れを説明してきましたが、実際完成までにどのくらい時間がかかったのでしょうか?

チェストを作るのにかかった時間を時系列順に書き出してみました。

結論を先に言うと、かかった総時間はなんと49時間。

おおぅ~…

めっちゃ時間かかってるね

※買い物に行った移動時間等も計上しています

※接着剤や塗装の待ち時間は計上していません

- 8月10日 3h ホームセンターへ買い出し・レンタル

- 8月11日 4h 丸ノコで木材カット

- 8月12日 1h レンタルした丸ノコを返却

- 8月18日 3.5h トリマーで溝掘り

- 9月1日 5h トリマーで溝掘り、買い出し

- 9月8日 2h 扉の丁番用の穴あけ

- 9月22日 1h やすりがけ

- 9月29日 1.5h オイル塗り

- 10月12日 1.5h 買い出し、ニス塗り

- 10月19日 0.5h ニス塗り

- 10月20日 0.5h ニス塗り

- 10月23日 0.5h ニス塗り

- 10月26日 0.5h オイル塗り

- 11月24日 2h 組み立て

- 12月14日 0.5h 組み立て

- 12月15日 1h オイル塗り

- 12月16日 0.5h 買い出し

- 12月21日 2h やすりがけ、オイル塗り

- 12月22日 1h やすりがけ、オイル塗り

- 12月30日 1h やすりがけ

- 1月1日 1h やすりがけ

- 1月2日 0.5h オイル塗り

- 1月3日 0.5h やすりがけ、オイル塗り

- 1月4日 0.5h やすりがけ、オイル塗り

- 1月5日 0.5h やすりがけ、オイル塗り

- 1月13日 3h やすりがけ、組み立て

- 2月8日 1h 扉取り付け

- 2月11日 3h 木材カット、やすりがけ

- 2月15日 0.5h 引出しのニス・オイル塗り

- 2月22日 0.5h 引出しのニス・オイル塗り

- 3月2日 1.5h 引き出しのニス・オイル塗り、やすりがけ、丁番取り付け

- 3月8日 0.5h やすりがけ

- 3月16日 2h 引出し組み立て

- 3月23日 1h 引き出し組み立て

- 4月6日 0.5h 取っ手取り付け

完成までに要した期間としては、約9ヶ月間。

着手をした8月から完成した4月までなので、夏→秋→冬→初春と、季節がすっかりめぐってしまってますね。

平日は仕事のため、土日祝で予定がない日しか作業ができなかったので、だいぶ時間がかかってしまいましたね。

社会人でDIYすると仕方ないよね

休みの日も、用事があったり疲れてたりすると作業できひんかったからな

社会人でDIYしようと思っている人は参考にしてね

チェストDIYで必要な予算は?実際に購入したものリストとかかった費用

最後に、今回のDIYでかかった費用をお伝えします。

予算を立てる際の参考にしてね

結論から言うと、かかった費用は総額で50,836円でした。

おぉ…

まあまあお金かかったね

このトータル金額約5万円のうち、大項目の内訳は次の通りです。

- 材料費 16,111円

- 道具や作業スペースのレンタル料金 7,090円

- 道具の新規購入費 27,635円

今回は私にとって初めてのDIYだったため、工具をほとんど持っていませんでした。

そのため、電動ドライバーなど道具の購入やレンタルが必要でした。

また、自宅がマンションのため、大きな音が出る作業をする場合はホームセンターのDIYスペースを借りたので、場所レンタル代も発生しています。

材料費だけで見ると、そこまでお金かかってないね

道具を持ってる人なら、けっこうお買い得に作れそうやな

ご家庭の環境や所有している道具によって必要な費用は変わってくるかと思います。

最後に、購入したものの一覧リストと金額も掲載しておきますので詳しく知りたい方は参考にして下さい。

材料費 計16,111円

- ランバーコア t=21 0円(人からいただいた)

- ランバーコア t=18 4,280円

- 集成材 t=15 910×450 1,980円

- ベニヤ板 t=2.4 798円

- ワトコオイル 1,980円

- ニス、刷毛 2,818円

- ダボ 148円

- スライド丁番 2,192円

- 取っ手 330円

- 扉マグネットキャッチ 316円

- ビス 628円

- 紙やすり・耐水ペーパー 320円

- 養生材(ブルーシート、マスキングテープ) 321円

道具や作業スペースのレンタル代 計7,090円

- 丸ノコレンタル 660円

- 丸ノコ刃(購入) 1,738円

- 作業スペースレンタル2回分 2,500円

- トリマーレンタル 0円(作業スペースで貸し出し)

- トリマービット4本 2,192円

道具の新規購入費 計27,635円

- 電動ドライバー 20,563円

- クランプ 1,134円

- 1m金尺 3,980円

- ハンドサンダー 1,958円

まとめ

チェスト1台をDIYするのに必要なもの

- 約50時間の作業時間

- 約5万円の予算

- 気力と根気と熱意

時間とお金がかかるDIYですが、自分の好きな大きさや形の家具が作れますし、できた家具にはとても愛着が湧きます。

何より、ひとつずつ手を動かしてモノを作っていくプロセス自体が楽しいですよね。

これからDIYをしてみよう!という方はぜひ参考にして下さい!

コメント