一級建築士を受験するにあたり、資格学校選びに悩む方は少なくないと思います。

独学はきびしそうだし、どこかの資格学校に通おうと思ったけど、受講料はなかなか値が張る。

どうせお金を払うなら自分に合った学校に通いたいですよね。

お金も時間もかけるんだから、いい学校に通って最短で合格したい!

受講料、どこ通ってもばりくそ高いもんなあ

そこでこの記事では、資格学校を探している受験生の多くが恐らく検討に入れるであろう2大大手校であるS学院とN学院について、

実際に設計製図対策講座に通って感じた学院の特色の違いをご紹介したいと思います。

- 一級建築士の資格学校の特徴について知りたい

- 自分に合った資格学校を選びたい

- 周りに受験生がいなくて情報が得られない

このように資格学校選びにお悩みの方は、参考となるかと思いますのでぜひ最後までお読み下さい!

この記事は私が資格学校に通っていた当時の経験を元に書いています。

同じ学校でも運営方法やカリキュラムは年度や校舎によって変わってくるかと思います。

あくまでこの記事は参考情報としてご覧いただき、実際の校舎の状況については申込時に確認するようにして下さいね。

なお、私が資格学校に通っていた時期は以下の通りです。

いずれも設計製図対策コース(7月下旬~試験前まで)の講座になっています。

- 2021年度 S学院 東京都内の校舎

- 2022年度 N学院 東京都内の校舎

1.講義時間・課題量

まずは、S学院とN学院の大きな特徴の違いである講義時間と課題量についてお話します。

S学院は拘束時間が長く課題量も多い

初めにS学院ですが、1日の講義時間が非常に長いです。

一応日程表上では、1日の講義時間は9時~18時となっていたかと思うのですが、この時間通りに終わることは一度もありませんでした。

講義時間は担当の先生にもよるのですが、私のクラスでは集合が朝8時。

解散は、21時なら早い方。22時、23時になることもざらにありました。

毎週これだけ長時間付き合ってくれた先生もすごいと思うよ…

教務や営業のスタッフの人たちも遅くまでいて様子を見に来たりしてたしなあ

非常に長時間かけて手厚く指導する、というのがS学院の大きな特徴のように感じました。

N学院と比べると課題量も多かったです。

その日の講義で取り組んだ課題に加え、翌週までに取り組む宿題としてもう1課題が出されていました。

課題数が多いので、エスキスや要点記述のバリエーションが多いというのが良い点ではあるね

また、本講座に加えて、追加契約となる短期集中講座もありました。

お盆の時期の夏季講座と試験直前の講座があったで

とにかく時間をかけて指導し、数をこなして経験を積む。

それがS学院のスタイルだと感じました。

N学院は定時上がりで課題数もほどほど

一方、N学院は授業が延長されることはほぼありませんでした。

基本定時の18時には終了し、延長となっても30分程度でした。

授業後に自習のため居残りをしていても、20時頃には教室が閉められるため、夜遅くまで学校にいることはありませんでした。

S学院と全然違って初めは驚いたよ…

また、N学院はお盆はちゃんとお休みでした。

お盆期間は学校が閉まっているので、自習で開放教室を利用することもできませんでした。

受験1年目はS学院に通っていたため、お盆は無いのが当たり前という感覚だった私としては、このスタンスの違いにはびっくりしましたね。

休んでええんや!ってな

受験生としてはお盆も勉強するのが望ましいかもしれないけどね

また、N学院は課題の量もほどほどでした。

宿題は1課題丸々ではなく、エスキスのみ、作図のみという場合が多かったです。

おかげで、その週の講義の復習をしたり、自分で+αの勉強をしたりといった時間を確保しやすかったです。

2.クラスの人数と先生の配置

次の違いとして、1クラスの生徒の人数と、クラスを担当する先生の配置体制についてお話しします。

S学院は1人の先生が担当

S学院では、1クラスの生徒の人数が30人程度でした。

さらに、その1クラスの中で15人程度ずつ、AB2つのチームに分かれます。

AB各チームに1人の先生が担当としてつくというスタイルです。

授業は、1クラス全体で一緒に講義を受ける場面もありますが、少人数のチーム単位での指導がメインとなります。

そのため、担当講師から継続して指導を受けられるというメリットがあります。

N学院は複数担当制

N学院の私が通った校舎では、1クラスの人数は25~30人程度でした。

4人の先生が2クラスを受け持っており、2人ずつが週交代で教えるというスタイルでした。

毎週先生が入れ替わるので、1人の先生にべったりつくということはありませんでした。

メリットとしては、複数の先生から色々な見方で指導を受けられるというところだと思います。

設計の考え方は、人によって解釈が違う場合もあるもんね

3.カリキュラ厶

続いて、2校のカリキュラムの違いについてです。

S学院はステップアップ

S学院が良かったと感じたのは、毎週段階を踏んでステップアップしていけるカリキュラムになっていたところです。

どういうことか具体的にお話しすると、

最初の2〜3週はまず作図を早く描けるようになることを目標にし、

その次の数週間はエスキス、中盤以降に要点記述…というふうに、

週ごとに重点的に取り組む内容がわかりやすくなっていました。

正直、設計製図の初受験の年は、作図、エスキス、要点記述とやることが膨大。

学科試験が終わって製図試験までの数ヶ月間で、あれもこれもやらなきゃと混乱してしまいがちだと思います。

その点、S学院ではその週に取り組むべきことがはっきりしているので、いま何に力を注いだらいいかがわかりやすく、目の前のことに集中しやすいと感じました。

N学院は一連の過程を繰り返す

一方、N学院は、ステップごとに進めていくというよりは、

エスキス・作図・要点記述の一連の過程を毎週繰り返しトレーニングしていくというやり方のように感じました。

S学院では最初の何週間かは要点記述には取り組まなかった記憶があるのですが(回答例をトレースする課題はあったように思います)、

N学院では1週目から要点記述もがっつり出題されて取り組みました。

設計製図試験が初受験の人にとっては、いきなりで戸惑ってしまうかもしれません。

私の場合は、N学院に通ったのが2回目の受験の年だったため、むしろ演習の機会が増えて良かったと思いました。

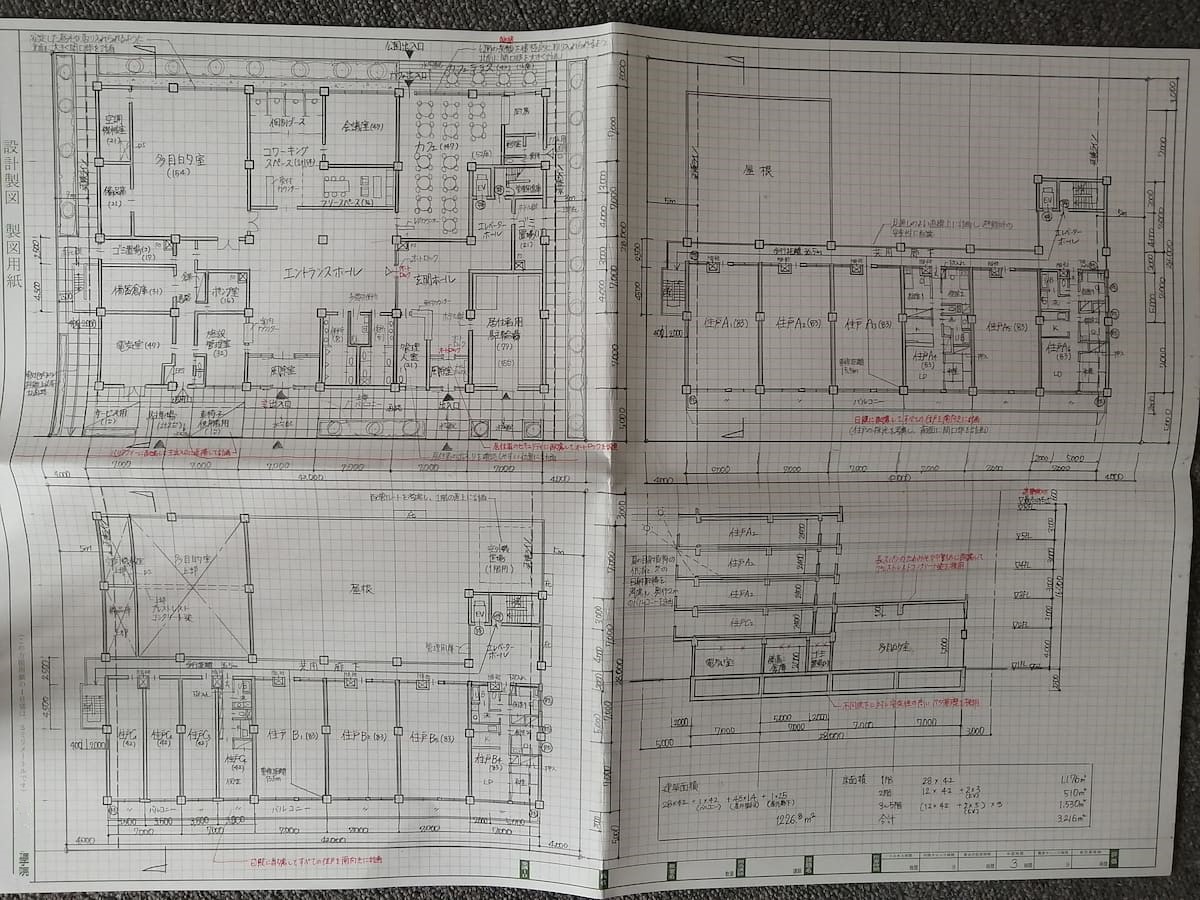

4.製図用紙の質

最後に、ささいな内容にはなるのですが、2校で使用している製図用紙にも違いがありましたので紹介したいと思います。

S学院は有料の上質紙

S学院では、製図用紙にけっこう厚手の上質紙が使われていました。

写真のように、折り曲げたところに跡がつくくらい硬めの紙でした。

試験本番も同様の質感の製図用紙だったように記憶しています。

本番同等の用紙で練習できるのがメリットですが、良い紙であるせいか、S学院では製図用紙が有料となっておりました。

当時10枚800円で販売されていたよ

出費があることは頭の片隅に入れておいてもええかもしれへんな

N学院は無料の普通紙

一方、N学院では、製図用紙は無料でいくらでももらえるようになっていました。

ただ、紙はS学院と比較すると薄手でした。

コピー用紙ほどペラペラというわけではありませんでしたが、試験本番の製図用紙と比べると結構薄かったように記憶しています。

書き心地や製図板への固定具合が違ってくるため、N学院に通うのであれば一度、自分で上質紙を購入して練習をしておいてもいいかもしれません。

作図が終わった後、薄いから保管しやすくてよかったけどね

折りたたんでもかさばらへんかったな

まとめ

一級建築士資格学校 大手2校の特徴比較

1.講義時間・課題量

- S学院:拘束時間が長く課題量も多い

- N学院:定時上がりで課題数もほどほど

2.クラスの人数と先生の配置

- S学院:1人の先生が担当

- N学院:複数担当制

3.カリキュラ厶

- S学院:ステップアップ

- N学院:一連の過程を繰り返す

4.製図用紙の質

- S学院:有料の上質紙

- N学院:無料の普通紙

一級建築士の製図試験受験にあたり実際に大手2校の資格学校に通った経験から、特徴の違いを紹介させていただきました。

資格学校選びに悩まれている方は、ぜひ参考にして下さい!

コメント