一級建築士の2次試験である設計製図は、6時間30分もの長い試験時間をぶっ通しで実施されます。

休憩もなく非常に長時間の試験のように思われますが、当日出される課題文に対して建物をゼロから設計し、図面と要点を仕上げるには、余りにも短すぎる時間です。

この限られた試験時間をいかに配分し使っていくかが、試験攻略のポイントとなるのです。

試験対策にあたり、

- 時間配分の目安はどのくらいなの?

- 作図が遅くて時間内に書き終わらない…

- 試験当日、エスキスや作図にはどのくらい時間がかかるものなの?

こういった疑問やお悩みを抱えている受験生の方は少なくないのでしょうか。

この記事では、こういった疑問にお答えできるよう、

- 作図に3時間以上かかっていたわたしの目標時間配分

- 作図に時間を残すためのエスキス時短方法

- 試験当日の実際のタイムテーブルと体験談

についてご紹介します。

わたしは試験当日、作図に3時間30分近くかかりましたが、エスキスを早く終わらせていたおかげで無事、合格することができました。

もしあなたが作図時間で悩んでいるのであれば、ぜひこの記事を読んで参考にしていただけると幸いです。

作図が遅い人のための時間配分

わたしが立てていた目標時間

わたしは2021年と2022年の2回、製図試験を受験しました。

2年間、作図が早くなるよう懸命に練習しましたが、それでも普段の課題では3時間を切るのが精一杯でした。

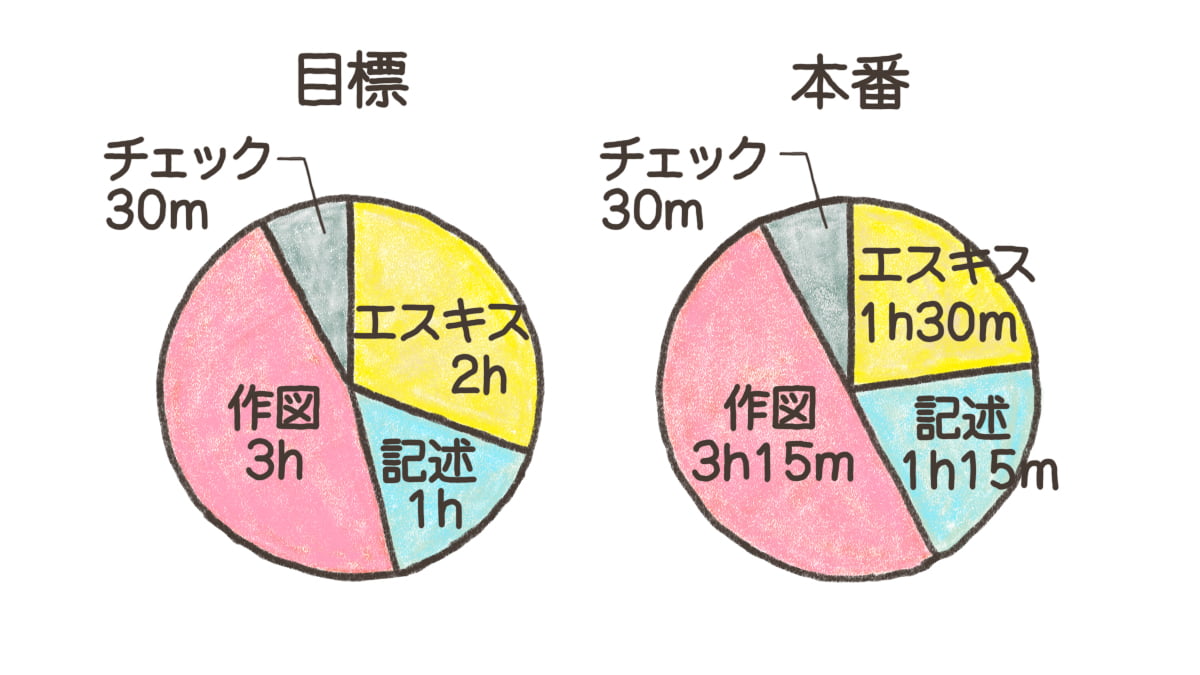

人よりも作図に時間がかかる。そんなわたしが、目標として立てていたタイムテーブルは次のようなものです。

| 項目 | 時刻 |

|---|---|

| 試験開始 | 11:00 |

| ①エスキス完了 | 13:00 |

| ②記述完了 | 14:00 |

| ③作図完了 | 17:00 |

| ④チェック完了 | 17:30 |

作図には3時間の時間を確保していました。

作図時間を確保できるよう、エスキスは試験開始から2時間、13時までには終わらせるというのを心に決めていました。

作図に時間がかかるなら、その分エスキスを早めればよい。という戦略なわけです。

エスキス時間を縮める方法

それでは、エスキスの時間はどうやって縮めればよいのでしょうか。

わたしの場合、資格学校で教わるやり方をそのまま踏襲するのではなく、オリジナルのやり方を取り入れていました。

時短のワザにより、他の人と比べてもかなり早くエスキスを終わらせることができていたのです。

具体的には次のことを実行していました。

- 1/400の図面は描かない

- 細かい部分は描かない

1.1/400の図面は描かない

1つ目は、400分の1の図面は描かないという方法です。

資格学校では、まず1000分の1の小さな図面で荒い検討を行った後、

400分の1の少し大きい図面で細かいところを決めていく、というふうに指導されると思います。

しかし、わたしは400分の1の図面は一切描かず、すべての検討を小さい図面で済ませていました。

これにより、400分の1の図面を描く時間が丸ごと省略できます。

さらに、すべての検討を小さい図面で行うことにより、引く線の長さが短くて済みます。

エスキス中に線を描いている時間も短くすることができるのです。

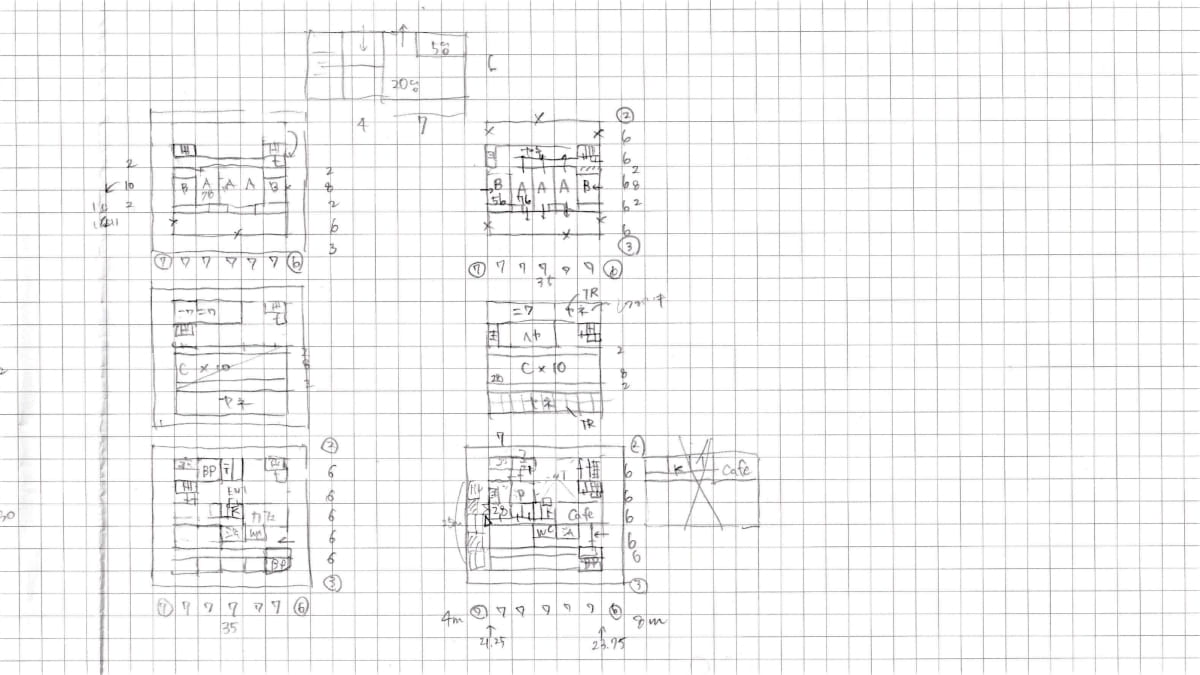

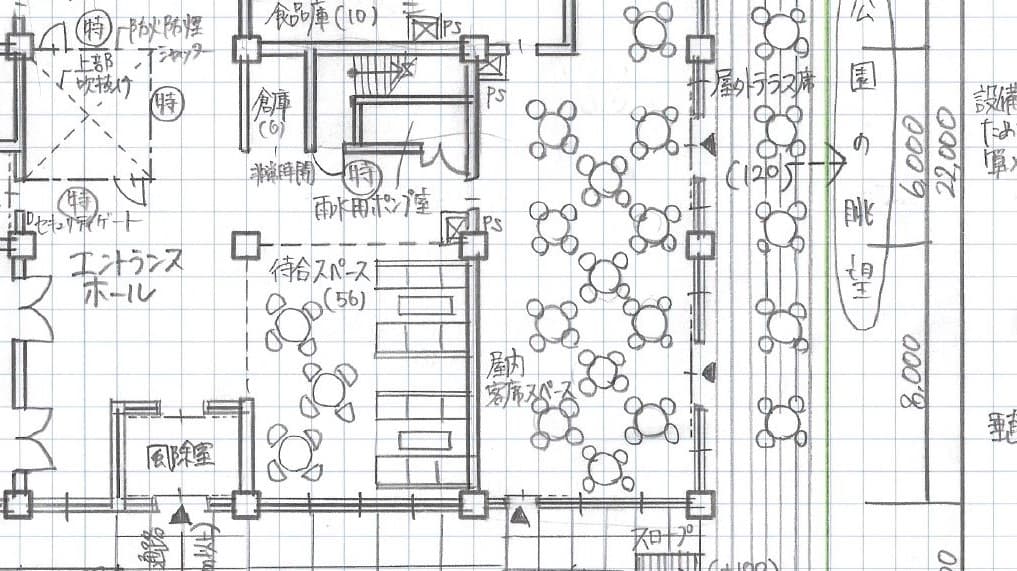

実際にわたしが2021年の本試験で描いたエスキスはこんな感じです。

ものすごく少ない筆記量だと驚かれるのではないでしょうか?

2.細かい部分は描かない

2つ目は、コア、トイレなどの細かい部分は描かないという方法です。

エレベーターや階段などのコア部分や、トイレは、パターンを完全に暗記していました。

なので、エスキス用紙には一切描かなくても大丈夫なようになっていました。

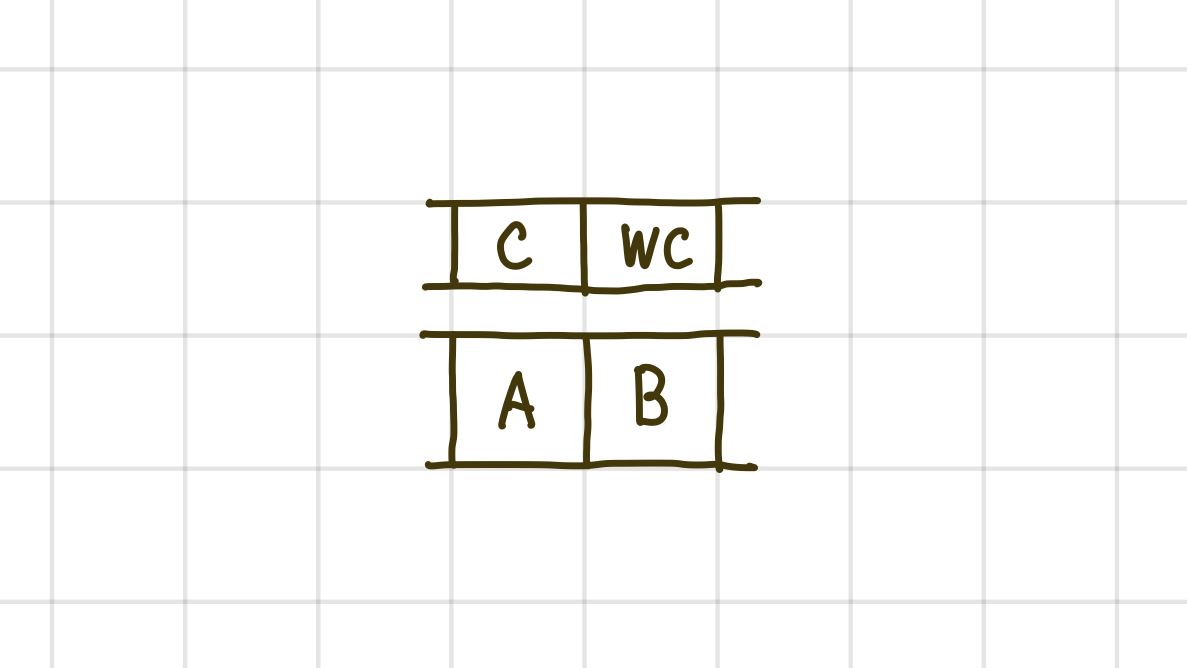

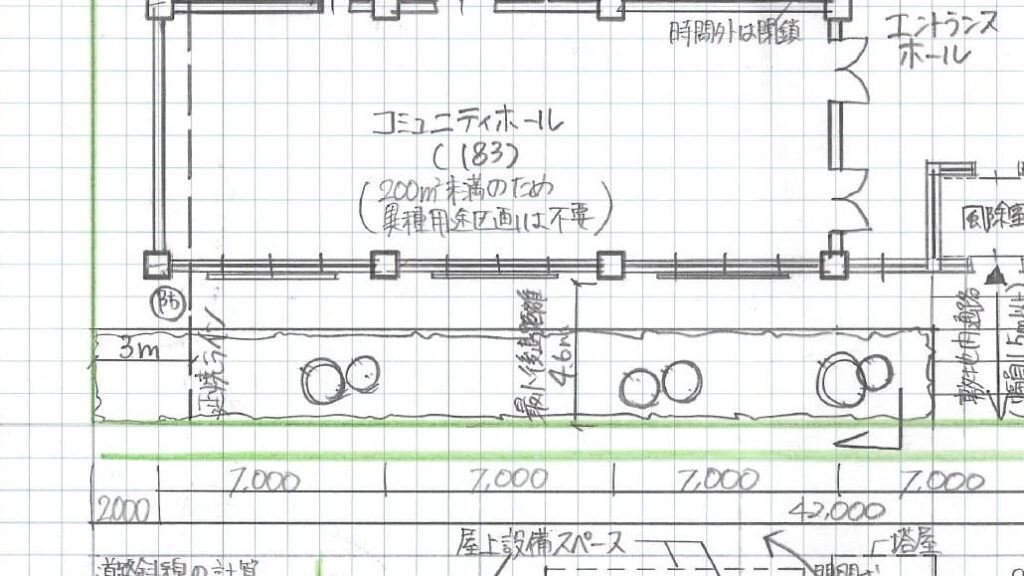

具体的には次のようなイメージです。

エスキス用紙には、コアやトイレの範囲を示す最小限の線だけ書きます。

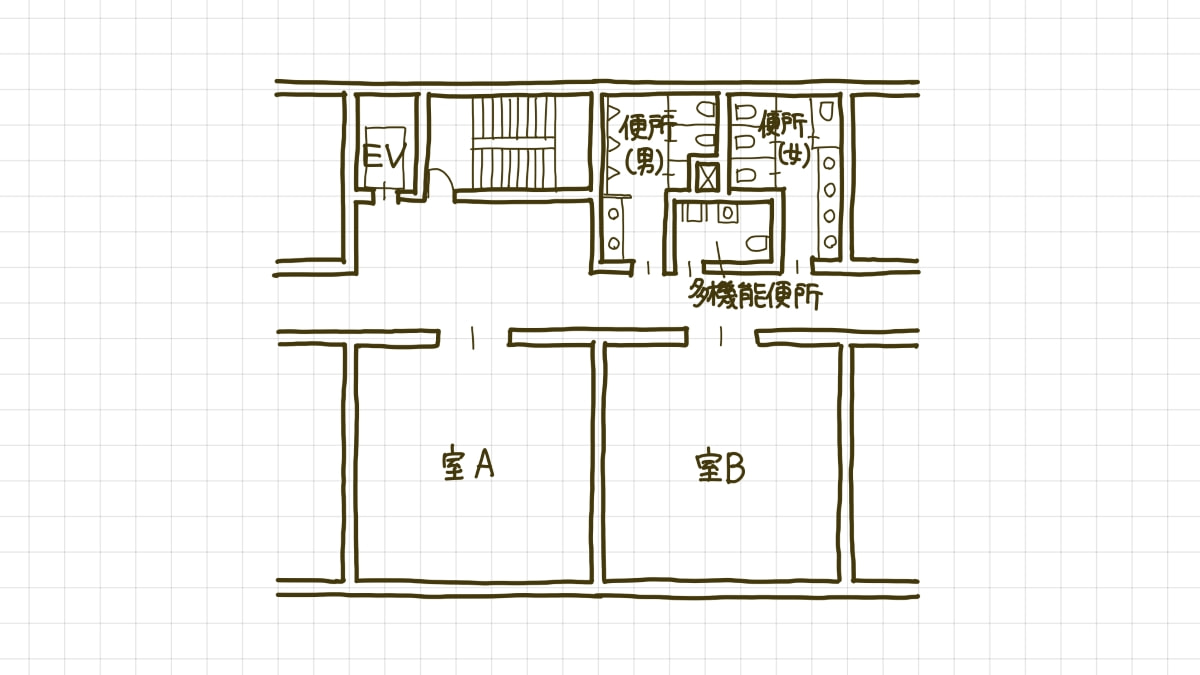

ところが頭の中では、これくらい作図が出来ています。

パターンの丸暗記により、わざわざ描き出さなくても頭の中で思い浮かべることができるのです。そのため、作図に入ってからでも止まることなく描くことができます。

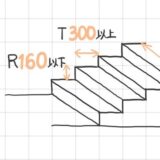

階段のパターンについて何を覚えたらいいかわからないという人は、別記事にまとめておりますので参考にして下さい。

本試験で実際にかかった時間

わたしの本試験での時間配分

エスキス2時間、作図3時間というのがわたしの目標時間配分でしたが、実際の本試験ではどうだったのでしょうか?

時間配分の比較をまとめましたので、ご覧ください。

| 項目 | 目標時刻 | 実際の時刻 |

|---|---|---|

| 試験開始 | 11:00 | 11:00 |

| ①エスキス完了 | 13:00 | 12:30 |

| ②記述完了 | 14:00 | 13:45 |

| ③作図完了 | 17:00 | 17:00 |

| ④チェック完了 | 17:30 | 17:30 |

エスキスは、時間テクニックのおかげもあり、1時間30分という非常に速いペースで完了。

一方、作図には3時間以上もの時間がかかってしまいました。

補足や目地の書き込みなどはチェック以降におこなっているため、実際には3時間半くらいもの時間がかかっています。

本試験で作図に時間がかかりがちな理由

なぜ本試験では、練習よりも時間がかかってしまうことがあるのでしょうか。

わたしの経験から、その理由には大きく3つあるのではないかと考えました。

1.初出題の問題が出る

1つ目の理由は、過去に出題されたことのない初めての問題が、本試験で出題される場合があるからです。

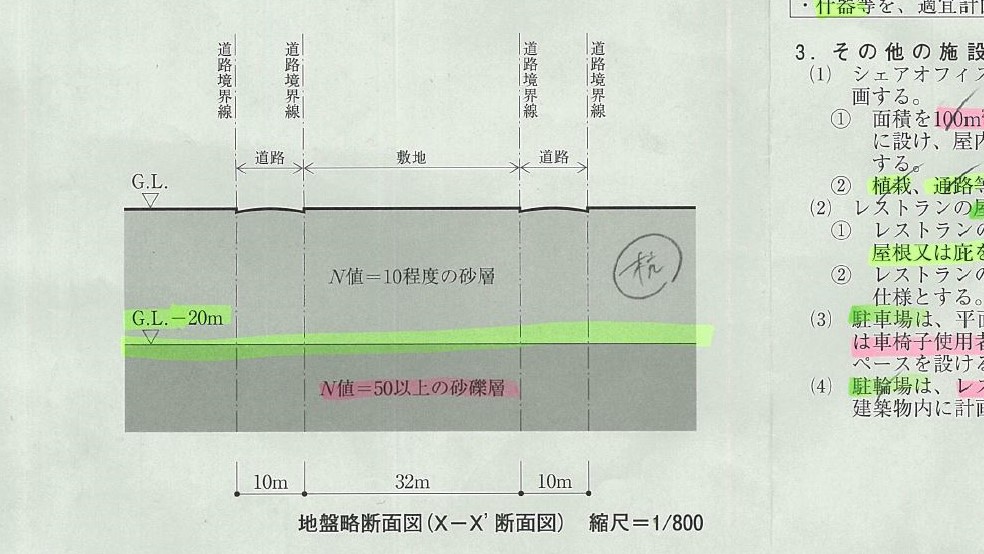

わたしが受験した2022年には、杭基礎が出題されました。

杭基礎は、わたしの知る限り過去問では見たことがなかったですし、資格学校の課題でも出題されたことはありませんでした。

当然、杭を作図したことなんて一度もない。

当日は杭の部分を何度も書き直して、結局30分くらい時間を取られてしまったように思います。

2.問題によって作図量が異なる

2つ目の理由は、受験した年によっては非常に作図量の多い問題が出されることがあるからです。

例えば、令和2年(2020年)の高齢者介護施設の問題。

わたしは過去問として解きましたが、所要室の数がめちゃくちゃ多く、作図にすごく時間がかかりました。

わたしが受験した令和4年(2022年)には、什器家具をたくさん描かなくてはいけなかったり、階数が多くて断面図に時間がかかったりしました。

本試験で、作図に時間を取られる問題が出される可能性は多いにあるのです。

3.試験会場の環境が悪い

3つ目の理由は、試験会場が狭かったり、机が小さかったりするために、作図がやりにくくはかどらない場合があるからです。

わたしが受験した会場も、なかなか作図がやりにくい環境でした。

2021年は東京大学が会場でした。東大受験だと浮かれていたのも束の間、会場の教室に入った途端に青ざめました。

趣のある、歴史的なたたずまいの校舎。会場は階段教室で、椅子が後ろの机に固定されている跳ね上げ式タイプのもの。

木製で座面は硬く、6時間半も座っているとすっかりお尻が痛くなりました。

何より困ったのが机。机の奥行が短く、製図板が乗りません。

資格学校でもらった段ボール製の枕木で対応しましたが、支点が手前の方になってしまうため、図面の上の方を書くたびにばったんばったんと、てこの原理で製図板が傾いてしまいました。

エスキスは前倒しで取り組むべし

このように、作図に時間が取られる要因はたくさんあるのです。

加えて、試験当日は緊張し、普段通りの心もちを保てる人は少ないでしょう。

「本試験ではいつもより作図に時間がかかる」という前提で心構えをしておくべきです。

普段から作図が遅い人なのであれば、なおのこと、エスキスを早く終わらせられるように意識しておくのが大事だと思います。

受験体験談:試験当日のタイムテーブル

ここからは、わたしが2022年度の本試験中に経験した出来事を、時系列に沿ってお話します。

本試験の時間の流れや、試験会場の空気感をお伝えしたいと思います。

- 本試験でどんな出題に驚いたのか

- どの問題、どのポイントで時間がかかったのか

- 焦ったり乱れたりした気持ちをどう考えて立て直したのか

といったような、気が散ったことや悩んだことも含めてリアルな声をお話します。

長い文章になりますが、

1人の受験生が6時間半で体験したことを知りたい、参考にしたいという方は、ぜひ最後までお読みください。

試験開始前

10:00 試験会場に到着

試験会場には試験開始の約1時間前に到着した。会場は私立の大学である。すでに開場されていたので、待つことなくすぐに建物に入る。

道具を並べて、軽食を取り、トイレを済ませると、なんやかんやで試験開始の時間が近づいた。

10:45 試験前のアナウンス

試験の注意事項が読み上げられ、問題用紙が配布される。用紙には手を触れないようにと指示があり、試験官が1人1人の机に問題と解答用紙を置いていく。

問題は裏返しにされているが、印字されたインクがうっすら透けて見える。

敷地は横長の長方形。南北に道路がある。道路斜線で引っ掛けてくる問題だろうか。

タイトルが見える。「貸事務所」と書いてある。自社ビルではないパターンだ。賃貸ならば収益性を高めてアピールしたいところだ。

試験開始の合図を待ちながら、エスキスに思いを巡らせる。

①エスキス

11:04 試験開始

問題用紙の配布が遅れたため、わたしの教室では4分遅れで試験が開始となった。

まずは、すべての答案用紙に受験番号と名前をしっかりと書く。課題文と下書き用紙をコンパクトに折り畳み、エスキスがやりやすいようセッティングする。

11:06 課題文の読み取り

課題文を読んでいく。緊張しているので上から順番に、ていねいに。

昨年度の2021年に引き続き、床面積の範囲指定がない。容積・建蔽ともに余裕がある。2方向から道路斜線を受けるパターンは去年と似ている。やはり高さ制限がきびしいのか?

ここまで読んで気づいた。

階数の指定がない。

どういうこと? 階数の指定がないなんて。資格学校の課題でも、過去問でも、一度も出たことがない。これには動揺する。疑問が一気に湧き上がる。

階数の指定がないなんて、どうやって建物ボリュームを決めればいいのか? 道路斜線との関係でおのずと決まってくるのだろうか。階数を何パターンか出してエスキスするのか? そんな時間あるか?

わたしの場合、製図試験は2回目の受験ということもあり、エスキスにある程度自信や慣れがあったのでそこそこ落ち着くことができていた。だけど、今年初めて受験した人は結構パニックになるんじゃないだろうか。

試験元はなかなかのことを仕掛けてきやがる。なんて奴だ。

11:15頃 地盤条件に度肝を抜かれる

さらに課題文を読み進め、地盤条件のところでひっくり返りそうになるくらい驚愕する。

支持地盤がとんでもなく深い。

地下20mのところにある。こんなの、今までに見たことがない。

ありえない。こんな問題まで出してきやがるのか。

地下20mとなると、直接基礎は到底届かない。ということは、杭になる。杭なんて今まで作図したことがない。

どうする?

とりあえず、課題文の地盤断面図の土のところに「杭」と書いて、鉛筆でぐりぐりと丸で囲む。何回ぐりぐりと丸で囲ったところで何も起こらない。この行動にはまったくもってなんの意味もない。

杭は、受験生の意表を突く、まったくの初出題だ。正確に作図できる人なんて、ほぼいないはずだ。一級建築士の試験は、社会に出て間もない若い受験生も多い。建築現場の経験が無ければ、そもそも杭基礎を思いつけない人も一定数いるだろう。

誰も正確に書けないんだから。とにかくふわっとしたそれっぽい作図で、乗り切るしかない。

11:25頃 課題文を読み進める

杭ショックから何とか気持ちを立て直し、課題文を読み進めていく。

計画の要点は、まったくわからないというぶっとんだ出題はない。これ以上ぶっとばされては困るのだが。ただ、「利用者の多様性」といったような、なじみのないキーワードが目立つ。

最後の問7ではペリメーターゾーンの断面詳細を書けという指示。時間がかかりそうなので、早めにエスキスを切り上げたいところである。

11:30 エスキス開始

本試験独特の慣れない言い回しが多く、緊張もしていたため、いつもより読み取りに時間がかかった。床面積も階数も指定がなく、自由度が高すぎることに戸惑いながら、エスキスを進めていく。

道路斜線を検討して建物ボリュームを出し、スパンがバランスよく均等になるように設定する。

11:40 ふわっとエスキス完了

まさかのまさかであるが、検討した案がちょうどはまって、すんなり計画できてしまった。

瞬殺である。いやいや、瞬殺すぎるよ。エスキスを始めて10分しか経っていないよ。資格学校の課題でもこんなにすんなりはまったことはない。本試験でこんな運のいいことある?

2022年度の試験問題は、所要室の数が少なかった。建物の外形さえ決めることができてしまえば、あとは割と楽にはめていくことができたのだ。

11:45 プランBを考える

あまりにすんなりできてしまったので、別案を考えてみることにする。

コアの位置をセンターコアから、北側に寄せた位置にしてみる。塔屋が道路斜線に当たってしまうことに気づき、プランBはあっけなく断念。

本命の1案目で進んでいくことにする。

11:48 エスキスの精度を高める

よりこまかい検討に入っていく。トイレの位置、PSやDSの位置…。コワーキングスペースの貸室が多く、意外とレイアウトに苦戦する。

12:15 エスキス完了/中間チェック

かなりいいペースでエスキスが完了した。ここで計画に抜け漏れがないか中間見直しを行う。

容積率、建蔽率、高さ制限などの法的事項をチェックしていく。普段のチェックはそれくらいなのだが、幸い時間に余裕もあるので、所要室の要求事項も1つ1つチェックしていく。

②記述

12:30 計画の要点の記述を開始

開始から1時間半で記述に入ることができた。かなりいいペースである。

だが、序盤でミスに気づく。コワーキングスペースのラウンジと運営事務所を入れていない。

エスキスに戻って再検討を行う。トイレをコンパクトにぎゅっと圧縮したり、ラウンジもきゅきゅっと小さくしたりしてスペースを確保。なんとか大改修にならずに収めることができた。

13:30 記述に苦戦

なかなか計画の要点が書き終わらない。問題文を見た時点で予想はしていたが、やはり、最後の問題の断面詳細図に時間がかかる。これは勝負の設問だと思うので、書けることはできる限り書き込みをしていく。大丈夫。まだ作図時間にあてる時間は残っている。

前の座席の人が立ち上がり、作図に入った。早いなー。

13:40 トイレ休憩

やっとこさ計画の要点を書き終えたので、ここでトイレ休憩を挟む。なかなか悪くないペースでここまできている。席に戻ってきてチョコを1粒食べる。ここからチョコをちょこちょこ食べるターンに入っていく。

疲れているし、教室の空気はもわっとこもっているしで、集中力がいまいちである。

③作図

13:45 作図開始

試験終了まで残り3時間45分。エスキスが順調に終わったため、作図に時間を回すことができた。

このペースなら相当書き込みの多い、濃い図面に仕上げられるんじゃないだろうか?

13:48頃 平行定規が固定できない

三角定規で垂直線を描くために、平行定規を固定しようとした。製図板の右側のストッパーに指が届かない。会場の机が狭くて、道具が入っているファイルボックスと、製図板の間に隙間がないのだ。

わたしの座席では、3人掛けの机の両端に2人が座っていた。それぞれが製図板を置き、真ん中の空いた席の前を分け合って道具を置いていたのだが、余裕がないほどきつきつだったのである。

13:50頃 柱の位置を書き間違える

柱を書く位置を1マス間違えた。ショック。

本番で緊張しているし、その上作図しにくい環境で、注意が乱れている。

14:20頃 腰が痛い

わたしは前半部分の躯体や間仕切り壁までは、立って作図する派である。普段はこまめに立ったり座ったりしているのだが、会場が狭く、椅子を引くスペースがない。

仕方なく、躯体を書き終わるまでは椅子を机の中に入れて、立ち続けた状態で書くことにした。これが、まー、しんどい。特に手前の方は背中を丸めて書くので、腰がパンパンになる。

何でこんなぎゅうぎゅうの試験会場にするんだろう。わざと実力が発揮できないようにしているんだろうか?と疑いたくなるくらいである。

14:50頃 断面図に時間がかかる

断面図に入る。基準階タイプの建物なので、断面図はほとんど同じ部屋が並ぶだけで非常にシンプルである。ただ7階建ての建物としたため、やはり時間がかかる。南北から受ける道路斜線の表示も忘れないように記入する。

15:20頃 杭に苦戦

初出題の杭基礎の書き方に苦戦する。1度書いて、いや、やっぱり違うな、フーチングがあるはずだから…と消しては書いてを3度くらいは繰り返したと思う。なんやかんや、杭だけで合計30分近くは使ってしまったんじゃないだろうか。

15:50頃 間仕切り壁、什器を無心で書く

コワーキングスペースの部屋が細かくて、意外と時間がかかる。事務所の中にテーブルや椅子などの什器を無心で描いていく。

④チェック

17:05 作図完了、チェック

ようやく作図が終わった。といっても、最低限、採点に乗るレベルまでの作図だ。この段階まで書き上げるのにめっちゃ時間がかかった。

かなりいいペースで作図に入ったのに、もう17時を過ぎた。やはり本試験はいつものようにはいかない。

補足や目地などは全然描けていない。どんどん密度を上げていきたいところだが、ぐっとこらえて、チェック作業に入る。

残り30分。余裕はない。

まずは、法規。これは落としちゃ一発アウトという項目をチェックしていく。

そして、課題文を頭から読み返す。マーカーを引いたところを一つずつ、見落としがないか確認していく。最初の方はいちいちレ点を入れていたが、時間がないので途中からレ点をいれることはやめる。

いくつか指示事項の書き忘れに気が付いた。ミスは少ない方がいい。ここで気づけたのはプラスである。

17:22 補足の書き込み

チェックを最優先で、入念に終わらせることができた。図面の密度を上げるための書き込みを加えていく。

補足については、重視されそうな「省エネ」とか「配置計画」に関わる内容を優先的に、各図面にバランスよく記入していく。

例えば、公園に向かって眺望が抜けていることを示すため、公園に向けた矢印をどーんと大きく書く。

本当は時間があればもっと細かく書き込みたかったけど、仕方がない。

17:29 植栽と目地の書き込み

外構があまりにも真っ白だと、通路と植栽の区別がつかないため減点になると聞いたことがある。猛ダッシュで植栽のもじゃもじゃをうわーーーっと書いていく。

目地は、全面に書き込むことは時間的に難しそうだ。メインエントランスなど、最低限見栄えが耐える程度に記入する。

テラスのウッドデッキの表現は、普段1マスを3分割で描いているが、2分割で妥協。定規を使ってうすい線でしゃっしゃっとかいていく。

17:32 計画の要点のチェック

試験開始が4分遅れたため、試験終了まであと2分ある。残りの時間を目いっぱい使って、計画の要点のチェックを行う。

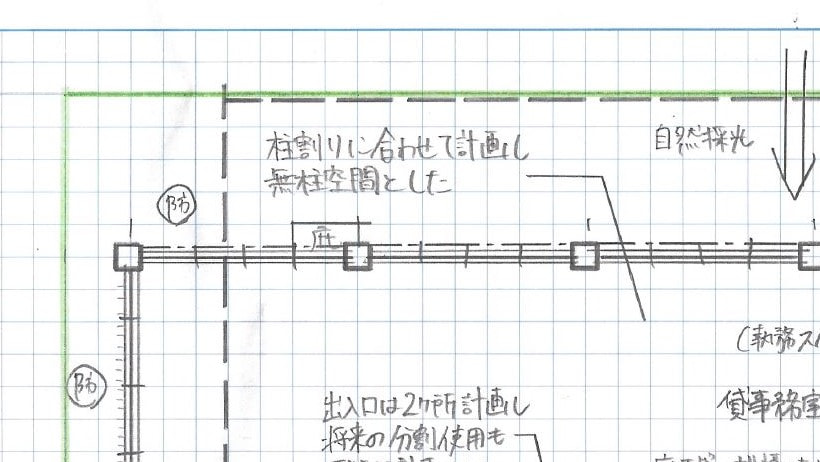

構造の問題で、無柱空間に対する記述がないことに気付く。解答欄には既に、めいっぱい記入している。このタイミングで消して書き直すのはリスクが高すぎる。

そこで、作図用紙の方に無柱空間についての補足を記入する。計画の要点の解答用紙には、欄外に「無柱空間については基準階平面図の補足参照」と書いておく。

これで減点が回避できるのかはわからないが、何もしないよりいいだろう。

17:34 試験終了

計画の要点の追加記入を終えたところで、試験が終了した。

かなり早いペースでエスキス、記述と進んでいたが、それでも試験終了ぎりぎりまで時間がかかってしまった。目地や補足など、もっと書き込めるものがあったが、タイムオーバーで書き切ることができなかった。

それでも、エスキスを前倒しで終わらせられたおかげで、チェックに十分な時間を割くことができた。時間ギリギリまでミスを見直し修正をかけられたのは、合格を勝ち取るために非常にプラスに働いたと思う。

まとめ

◎作図が遅い人は、エスキスを時短しよう

日頃から作図に3時間くらいかかっていたわたしでも、無事、一級建築士試験に合格することができました。

今、作図が遅いと悩んでいる受験生の方は、諦めず、戦略を立ててチャレンジしてほしいと思います。

わたしの経験談がお役に立てれば幸いです。

コメント

先日、二回目の一級建築士製図試験を受けてまいりました。

1/1000で作図。

この記事を知ったのは試験1週間前でした。

そんな事が出来るの!?

と、見た時は度肝を抜かれました。

エスキスも遅く、作図も遅く、チェック時間を確保するどころか作図が間に合わない…

資格学校での課題では、運が良ければ少しチェック時間が確保出来る。

しかし前回の試験を受けた感じでは、恐らく読み取りもエスキスも作図も練習より時間が掛かるだろう…そして試験まであと1週間…

そんな時にこの記事を見つけたのです。

ものは試しですぐに実践してみました。

『ホントに出来るじゃん!!』

しかも作図が終わって1時間以上も余る。

元々1/1000を細かく描く癖があった私には、ピッタリのやり方でした。

『これしかない!』

と確信し、試験までの間、可能な限り1/1000で作図する練習をしました。

そして試験迎えた当日。

やはり予想通り、練習より遥かにエスキスで時間が掛かりました。

しかし、記述に取り掛かった時間は周りの人達よりも早く、作図に入る時間も学校のタイムスケジュールより30分も早かったです。

基準階タイプ・講堂が段床形式・免震構造と作図量も中々あり、なんとか終了15分前に描き終え、チェックをする事が出来ました。

今までのやり方だと未完成で終わっていたと思います。

そして資格学校の復元採点会では悪くない結果でした。

当然合否は発表されないと分かりませんが。

それでもこのように出来たのも、この方法を教えて頂いたおかげです。

本当に助かりました。

試験が終わったらお礼を言おうとずっと思っていました。

本当に感謝です。

ありがとうございました。

nobiru様

返信が遅くなり申し訳ございません。

私の書いた記事がお役に立てたようで嬉しいです!

ご丁寧にコメントいただきありがとうございます。