本日は一級建築士の試験対策として、「空調設備」について解説します。

学科でも製図でも問われる空調設備。

試験で問われる内容には細かいものが多く、

私はついつい枝葉のことばかりに意識が向きがちでした。

結局これって何の話なん?どこのこと言うてるん?

と頭を抱えている受験生の方も多いのではないでしょうか。

本日のノートは空調設備の「幹」の部分、

主要な骨格の部分に注目して、

全体像を理解することを目的とするまとめとなっております。

- 空調方式の全体像を理解する

- 「中央熱源方式」と「個別分散熱源方式」の違いを理解する

空調設備シリーズの続きの記事も合わせてお読み下さい(^^)

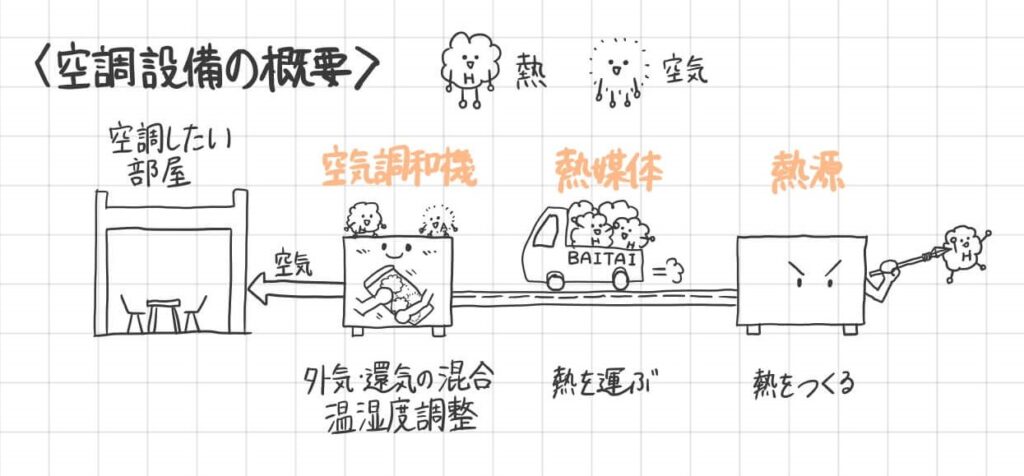

空調設備の全体像

空調設備を構成する機器

空調設備は複数の機器、部品により成立します。

それぞれの役割を担うメンバー(機器・部品)が集まってチームをつくることで、

空気を温めたり冷ましたりという空調の能力を発揮することができます。

チームの主要メンバーは次の3つ。

「空気調和機」「熱源」「熱媒体」です。

どのような空調方式であっても、基本的にこの3者構成は変わりません。

空気調和機

空気の温度や湿度を調整する機械です。

室内の空気を再利用し(還気)、

時には外部の新鮮空気(外気)と混合しながら、

フィルターでほこり等を除去し、

設定温度・湿度の通りに空気を調合します。

熱源

空気の温度を上げたり下げたりするためには、

他のところから温かさや冷たさの「熱」を持ってこなければなりません。

空気調和機でつかわれる「熱」をつくるのが熱源の役割です。

熱媒体

熱源でつくられた熱を空気調和機まで運搬します。

あくまで熱を伝えることが彼らの役割。

黙々と実直に熱源と空気調和機の間を往復し、

配達をしてくれる働き者です。

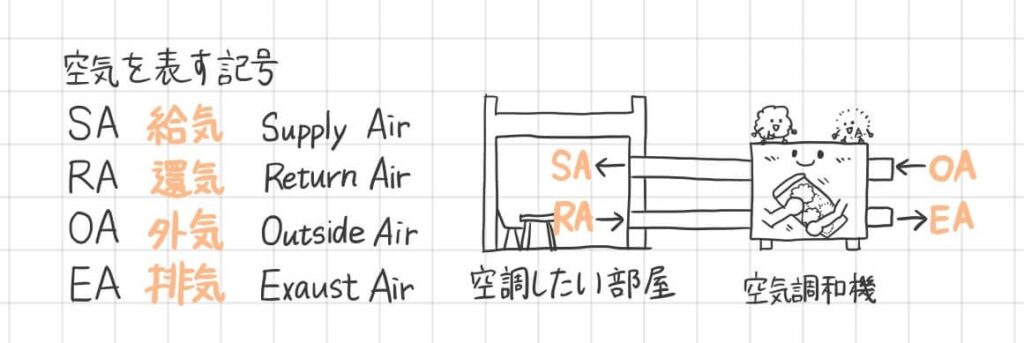

空気を表す記号について

空調設備における空気の種類は、次の記号で表示します。この際なので英語と合わせて覚えてしまいましょう。

- SA:Supply Air(給気)

- RA:Return Air(還気)

- OA:Outside Air(外気)

- EA:Exaust Air(排気)

中央熱源と個別分散熱源

空調方式には、熱源の特徴の違いによって大きく2つの種類があります。

それが「中央熱源方式」と「個別分散熱源方式」です。

これは熱源の「パワー」の違いによるものだと考えると理解がしやすいです。

中央熱源方式

「中央熱源方式」は、熱源機にパワフルで高馬力なものを採用した方式です。

- 熱源機1台の能力が大きいため、

建物全体の空調を1台(または複数台)でまかなうことができる。 - 熱源機を屋上など1ヵ所に集約して設置できるため、維持管理が容易

- 建物全体の空調の一元管理ができる

個別分散熱源方式

対して「個別分散熱源方式」は、パワーの弱い熱源機複数で建物全体の空調をまかなう方式です。

各階、またはゾーンごとに熱源機を分散配置するのが一般的です。

ひとりひとりの力は小さくても、互いに協力することで

大きな建物の空調も実現するという、けなげな子たちです。

- 個別制御が容易

- 利用時間、使用状況に応じて

空調したい室・ゾーンのみ熱源機を動かせるため、

省エネ性が高い - 1台が故障しても他室の空調機は動かせるので、

建物全体への影響が限定的で済む

まとめノート

本日のまとめノートです。

コメント

イラストは何の機器、アプリでかかれていますか?

まっさ様

コメントありがとうございます!

iPadのGoodnoteというアプリで描きました(^^)